Le management agile

Avancer ensemble

Posture ou méthode ?

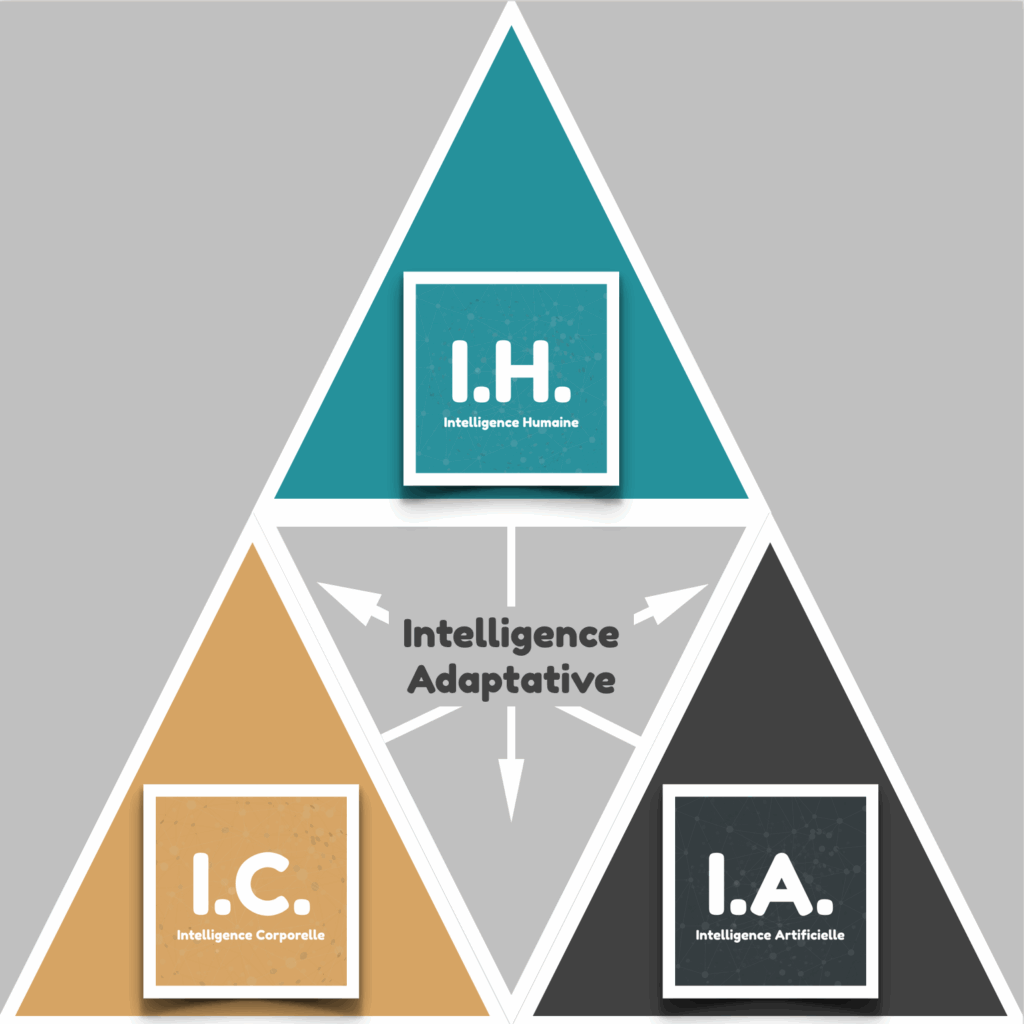

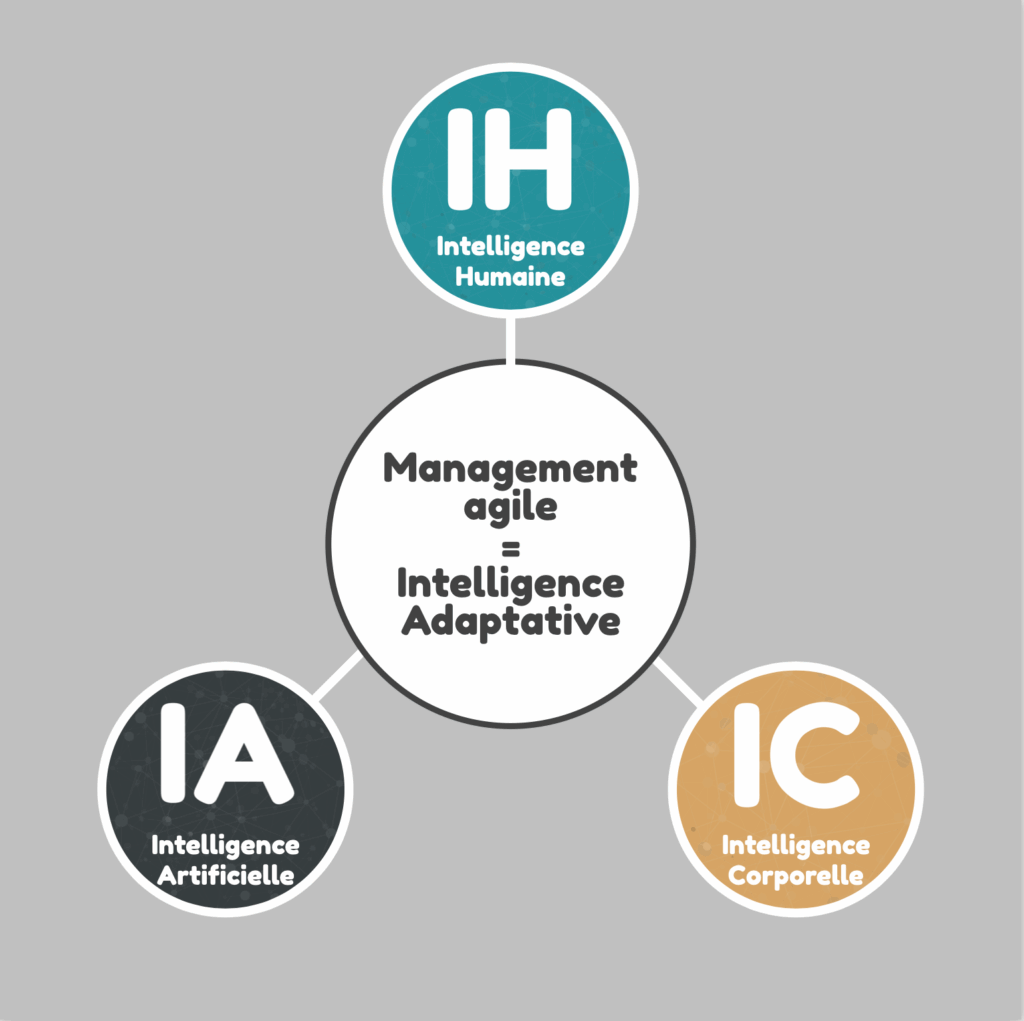

Comme le montre le schéma ci-dessous, un management agile se construit à l’intersection de trois formes d’intelligence complémentaires : l’intelligence artificielle (IA), l’intelligence humaine (IH) et l’intelligence corporelle (IC).

Le management agile repose sur une posture flexible et collaborative. Loin d’être une simple méthode, il valorise l’écoute des clients externes et internes pour s’adapter aux besoins et aux évolutions rapides. Il privilégie la communication fluide, l’expérimentation et l’autonomie, tout en transformant les changements en opportunités. Contrairement à une approche hiérarchique ou figée, l’agilité permet à une équipe de se réorganiser selon les priorités et d’itérer en continu. Cependant, pour être efficace, l’agilité doit se traduire dans le contexte spécifique de chaque organisation, en tenant compte des cultures et des attentes particulières.

Le management agile : une posture, plus qu’une méthode

Le management agile est souvent perçu comme une méthode issue de l’univers de la tech. Mais il s’agit d’abord d’un état d’esprit : une posture managériale fondée sur l’adaptation, la collaboration et la création de valeur en environnement incertain. Né dans les années 2000 avec le Manifeste Agile, ce courant prône quatre valeurs : individus et interactions plutôt que processus, collaboration avec le client plutôt que négociation contractuelle, logiciel opérationnel plutôt que documentation exhaustive, adaptation au changement plutôt que respect d’un plan. Ces principes visent à remettre l’humain, la flexibilité et l’itération au cœur de l’organisation. Mais aujourd’hui, l’agilité ne concerne plus seulement les équipes informatiques. Elle interroge en profondeur les pratiques managériales dans tous les secteurs.

Un management agile tient compte de deux types de clients. Le client externe : celui qui paie, utilise, évalue la qualité du produit ou du service. Il impose des exigences de réactivité, de personnalisation et de qualité. Le client interne : ce sont les collaborateurs, les services supports, les partenaires en interne. Leur bien-être, leur engagement et leur capacité à coopérer sont indispensables pour livrer une valeur durable au client externe. Le manager agile adopte ainsi une double écoute : celle du marché, mais aussi celle de l’organisation vivante. Il devient facilitateur d’interactions et accélérateur d’apprentissage, pour permettre à chacun de contribuer pleinement à l’effort collectif.

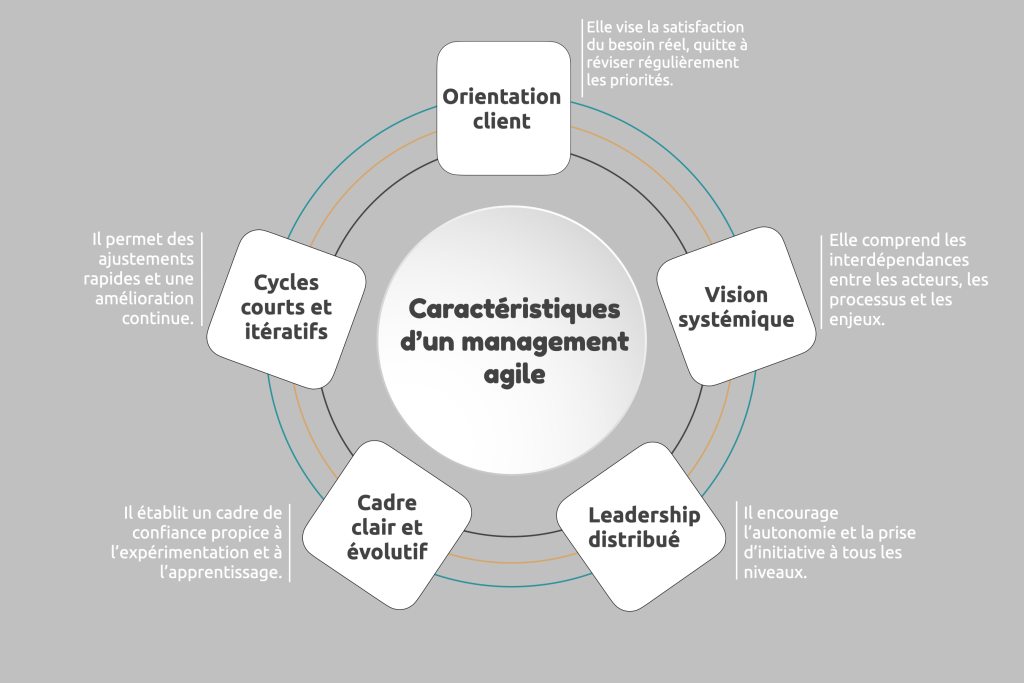

Le management agile se distingue par plusieurs traits fondamentaux. Il est orienté vers la satisfaction du besoin réel, quitte à réviser régulièrement les priorités. Il adopte une vision systémique, en tenant compte des interdépendances entre les acteurs, les processus et les enjeux. Il promeut un leadership distribué, fondé sur l’autonomie et la prise d’initiative à tous les niveaux. Il offre un cadre clair et évolutif, propice à l’expérimentation et à l’apprentissage. Enfin, il privilégie des cycles courts et itératifs, qui permettent des ajustements rapides et une amélioration continue. Ce style de management transforme les réunions en rituels utiles, les retours clients en leviers d’amélioration, et les échecs en matériaux d’apprentissage.

Cependant, l’agilité ne se décrète pas. Importée du monde anglo-saxon, elle reflète une culture de la rapidité, de la responsabilisation individuelle et de la remise en question permanente. Dans d’autres contextes, plus hiérarchiques ou plus prudents face au risque, l’agilité doit être adaptée. Elle nécessite un travail de traduction culturelle, un apprentissage collectif et souvent une remise en question du rapport au pouvoir, au temps et à la performance.

Le management agile, ce n’est pas faire du « Scrum » à tout prix. C’est penser la relation client, le collectif et le changement autrement. C’est intégrer dans sa manière de diriger une attention constante à ce qui évolue, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’organisation. Un bon manager agile n’est pas un chef d’orchestre tout-puissant, mais un designer de conditions favorables à la création de valeur partagée.

Caractéristiques d’un management agile

3 prismes culturels

à apprivoiser

Le pouvoir : du contrôle à la confiance

Dans certaines cultures d’entreprise ou pays (France, Inde, Japon…), le pouvoir est historiquement vertical, incarné par des figures d’autorité légitimes. Introduire des logiques agiles – où l’on valorise l’autonomie, la coopération horizontale et le leadership distribué – peut heurter les habitudes.

Un management agile pertinent dans ces contextes n’impose pas brutalement la fin des hiérarchies, mais redéfinit l’autorité : le manager devient garant du cadre, de la vision et du sens, tout en partageant la responsabilité de l’action. Le pouvoir y devient un levier d’autonomisation plutôt qu’un outil de contrôle.

Donner le "là"

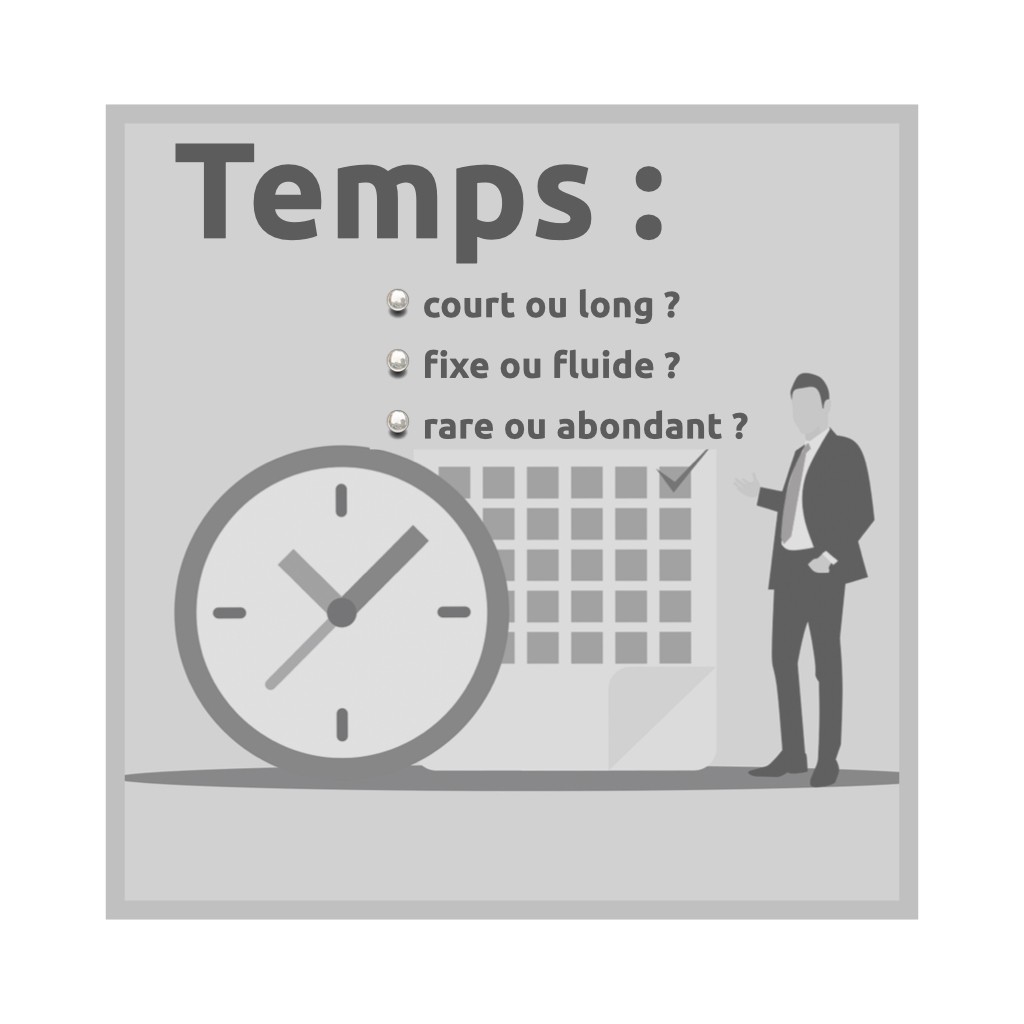

Le temps : du cycle long à l’itération courte

Le temps est perçu différemment selon les cultures. Dans les cultures dites « monochrones » (Amérique du Nord, Allemagne), le temps est linéaire, organisé, découpé, considéré comme rare. Les cycles courts et l’itération agile y sont culturellement compatibles.

Mais dans d’autres contextes (France, Afrique, monde latin), le temps est plus fluide, fait d’urgences, de relations et d’adaptations. L’agilité, paradoxalement, peut y paraître rigide si elle impose des sprints, des délais courts et des stand-up à heure fixe sans tenir compte du contexte réel.

L’enjeu n’est pas de nier ces différences, mais de proposer une gestion du temps partagée, souple, et lisible, qui respecte le rythme de chacun tout en garantissant un cap commun.

La performance : du résultat à la valeur

Enfin, la notion même de performance varie. Dans certains environnements, la performance est quantifiée, mesurable, orientée résultats. Ailleurs, elle est relationnelle, qualitative, durable, liée à l’équilibre, à l’harmonie, ou à la fidélité aux valeurs.

L’agilité exige de passer d’une performance strictement chiffrée à une performance apprenante : ce qui compte n’est pas seulement ce qu’on atteint, mais comment on s’adapte, ce qu’on apprend, et ce que cela génère à long terme pour le client… et pour les équipes.

Instituer une culture agile, c’est donc co-construire une nouvelle grammaire de la réussite, qui allie impact, progrès, et sens partagé.

Donner le "là"

Une agilité incarnée, pas importée

Pour qu’un management agile s’enracine durablement, il doit se confronter à ces trois fondements culturels : qui décide, combien de temps on a, et qu’est-ce qu’une réussite.

L’agilité n’est pas un kit. C’est une conversation continue entre principes et réalités. Un manager agile n’impose pas, il traduit. Il observe, écoute, adapte. Il devient passeur de culture, plus que porteur de méthode.

IA, IH, IC : des liens naturels au service de l'agilité